【読みくらべ】

同じ本でも、翻訳者や装丁、時代、出版社、紙質等によって全く表情がことなります。この本棚では、本のもう一つの物語をご案内!

1『おおきな木』 シェル・シルヴァスタイン

左は1976年に篠崎書林から出版された本田錦一郎さんの訳

右は2010年に新版としてあすなろ書房から出版された村上春樹さんの訳。

ともにシェル・シルヴァスタインの原作「The Giving Tree」を訳したものですが、読み比べてみると訳し方が全くちがっていることに気づきます。本田さんは主人公の「少年」のことを「ちびっこ」「そのこ」「おとこ」「よぼよぼのそのおとこ」というふうに、少年の成長に合わせて表現を変化させていますが、村上さんは「少年」が大人になっても老人になってもずっと「少年」と表現しています。この部分、原作はといえば、ずっと「the boy」のまま・・・。

また、頻繁に登場する原作の「happy」についても、本田さんは「うれしい」と訳していますが、村上さんは忠実に「しあわせ」としています。

ポエムのようなリズムで展開する本田さんの訳と、小説のような美しい映像が浮かんでくる村上さんの訳。声に出して読むと両者の個性が浮き立ちます。ストーリーの素晴らしさはもちろんのこと、読み比べによって見えてくる言葉のつむぎ方の妙も、ぜひお楽しみください。

【書皮と栞】

書皮とは、本屋さんが「カバーをおかけしましょうか」といってかけてくださる紙のブックカバーのこと。書店カバーをこよなく愛し研究されている書皮友好協会さんがこの言葉を用いられたことで、一般的になりました。当店も同協会の会員。この本棚では書皮や栞をご案内します。

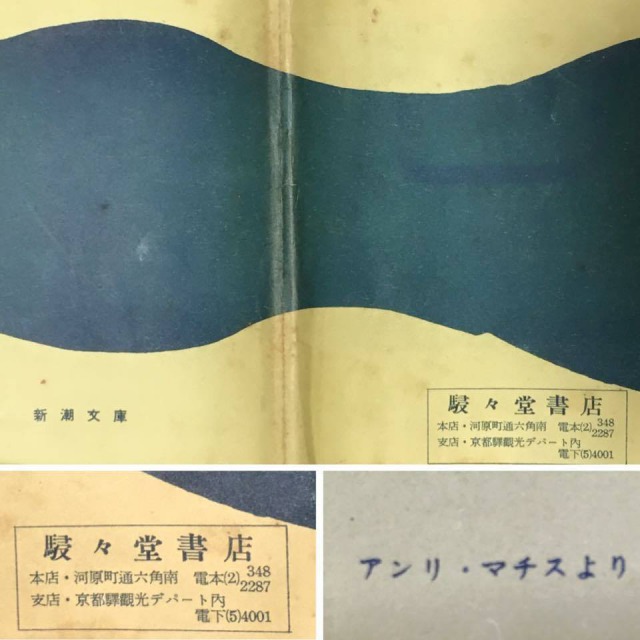

1〈新潮文庫と駸々堂〉

この書皮はかつて新潮文庫さんが書店さんに提供されていたもの。よく見れば、右下には駸々堂書店さんの名前が…。駸々堂書店さんは1881年創業の老舗、京都にたくさんの店舗をお持ちでしたが、残念ながら2000年に倒産。

文庫本のかつての持ち主さんは、50年ほど前に京都大学に通われていたとのことでしたから、学生時代に駸々堂さんで購入されたのでしょう。「京都驛観光デパート」という響きがなんともステキです。

さて、黄緑色に紺で描かれた瓢箪のような曲線模様、裏を見れば隅に小さく「アンリ・マチスより」と書かれています。アンリ・マチスとは明治初期に活躍したフランスの画家とのこと。新潮文庫さんのデザインに対する意気込みが感じられますね。

2〈老舗・ 紀伊國屋書店の書皮〉

紀伊國屋書店さんの書皮。文字が右から左に書かれていることから、戦前に作られたものだと思われます。紀伊國屋書店さんのこのデザインを手がけたのは、創業者・田辺茂一氏の友人で英文学者の古沢安二郎氏。後に出された書皮の見返し部分に「包装紙の意匠とぼく」というタイトルで古沢安二郎氏自身によりデザインの由来が紹介されていますが、ここにば次のように記されています。「ぼくの描いた包装紙の意匠は、気付いていられる人も多いだろうと思うが、もちろんオックスフォード出版会社のマークにヒントを得たものである」と・・・。とはいうものの、今ではすっかり紀伊國屋さんのロゴですね。

さて、書皮好きとしては、その折り方も気になるところ。

背表紙の裏側にあたるところには切り込みが入れられています。この一手間かけた丁寧さがたまりません。本に対する愛情がひしひしと伝わってきますね。

3〈阪急百貨店の包装紙〉

これは、昭和25年から35年に使われていた阪急百貨店の包装紙。古本市で出会った幸田文の『流れる』のブックカバーとして、かけられたままになっておりました。よく見れば、いろんな形の阪急百貨店や西宮球場、高塚歌劇場や大阪城、祇園祭の山鉾や舞妓さんなど、関西に関わるあれこれが素敵なデザインとなって描かれているのがわかります。

今よりデパートがずっと元気だった時代のこと。かつての本の所有者さんも、日常にはないワクワク感を求めてデパートでお買い物をされていたのでしょうか?本にかけられていた一枚の包装紙が、その時代の空気まで一緒に届けてくれました。

4〈たかが栞ですが…〉

『学問の曲がり角』(河野与一著 岩波文庫)の「栞のしおり」という項によれば、(栞は)林の中を通る時の目じるしで、つけて置いた道を迷わずに戻って来るための用意」とのこと。貞享2年に京都の書肆西村市郎右衛門が作った『宗祇諸国物語』にも「案内しらず問ふべき家なき時は、草結びと云ふ物をして柴の枝(し)ずゑをくくりて、後(しり)への人の道しるべとする事にて、みちみちそれを便りに歩み、それに又むすびそへてとほる」と記されているそうです。栞は、“迷わず戻って来るためのもの”そして、“後の方の道しるべとなるもの”なのですね。

あいたくて書房では、店内に栞のカゴを置いております。プレゼントというほどのものではありませんがお好きなものが見つかりましたら、一枚、お持ち帰りください。どうぞ、あなたの道しるべとなりますように…。

【文字・ことば・絵】

文字・ことば・絵は本を構成する大切な要素。ここではそれらにクローズアップ!

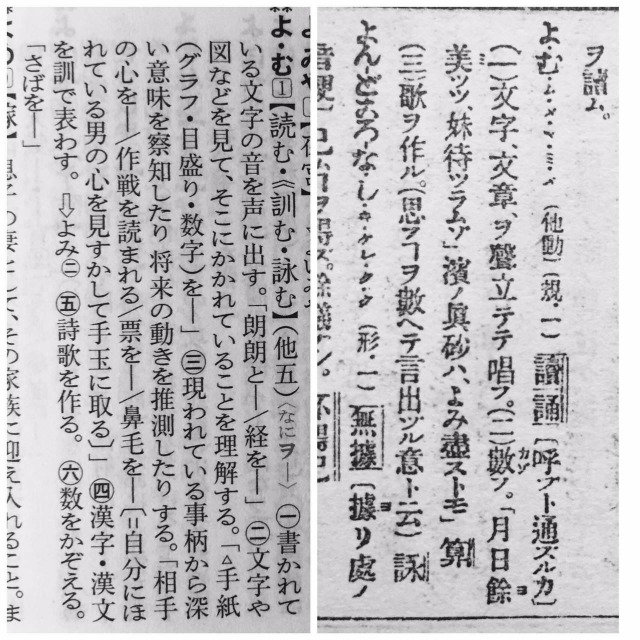

1〈読むとは〉

① 文字、文章ヲ声立テテ唱フ。②数フ。③歌フ作ル。

これは明治31年発行の国語辞典『言海』(大槻文彦)に記されている「読む」の項目です。現在、読むといえば本や新間を目で読む「黙読」と声に出して読むことが一般的ですが、この辞書には「声を出す」という説明しか書いていません。

なぜ、古い辞書には「見て理解する黙読」の意味がないのでしょう。実は、前近代の日本において「読む」というのはもっぱら声を出して読むことだけを意味していたからなのです。

日本で黙読が一般的になったのは、図書館が誕生した明治以降のこと。明治5年に開設された「書籍館」(東京・湯島聖堂内)には「発声誦読スルフ禁ズ」という音読禁止令が掲示され、以後、社会的規範として全国に広がり、さらに活字出版物の変容や識字率の向上などによって、徐々に音読から黙読へと移行していったそうです。

ちなみに、2012年版の『新明解国語辞典』(三省堂)の「読む」の解説には① 書かれている文字の音を声に出す②文字や図などを見てそこに書かれていることを理解する③現われている事柄から深い意味を察知したり将来の動きを推測したりする④漢字・漢文を訓で表す⑤数を数える。とあります。

辞書に書かれている内容から時代を「読でみる」のも面白いかもしれませんね。

【奥付】

奥付は本のプロフィール。今では見ることも少なくなった著者検印や出版状況についてご案内します。

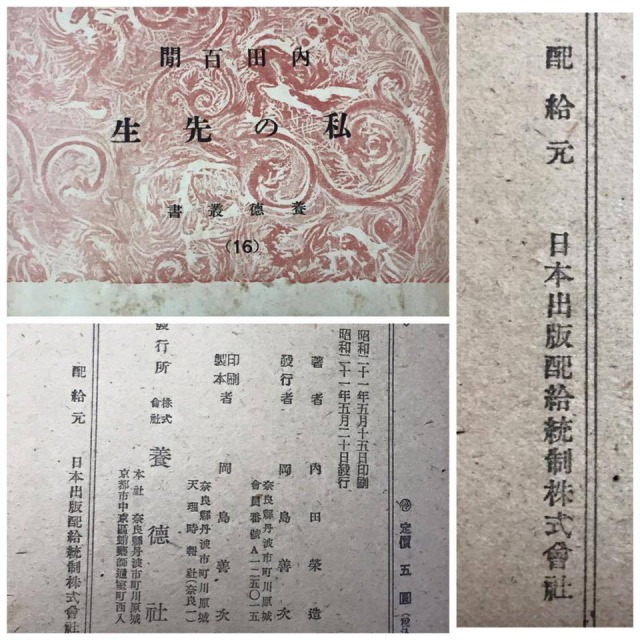

1〈「日本出版配給統制株式会社」とは〉

この本は終戦から9ヶ月後の昭和21年5月に出版されました。紙はザラザラ、インクは粗雑。丁寧に扱わなければパラパラと壊れてしまいそうな製本です。

けれども、この本を手にすると、当時の人々がいかに活字に、言葉に、そして純粋な文学に飢えていたかが伝わってきます。

お金もない。食べ物もない。ゆとりもない。何にもない暮らしは続いていたけれど、それでも人は本を求めていた…。だからこそ本が出版されたのです。その時代に可能な、精一杯の本が…。

さて、この本の奥付の左端をみると「日本出版配給統制株式会社」と記されています。第二次世界大戦中、出版物は指導監督の下、言論の自由が統制されていました。そして、この言論統制の役割を担っていたのが、ここに書かれている「日本出版配給統制株式会社」という会社だったのです。

でも、この本が出版されたのは戦後です。なぜ、戦後にも関わらず、この名前が載っているのでしょう。実は、戦後になり、言論統制はなくなったものの、「統制」という文字がはずされたのは昭和21年10月になってからのことだったのです。すなわち、この本が出版された時にはまだ従来のカタチが踏襲されていたのですね。

なお、「日本出版配給株式会社」は昭和24年(1949)3月に活動を停止、その後、この会社を母体とした取次会社が複数、創業されました。それらのいくつかは、現在も大手取次として存続しています。奥付は本のプロフィール。じっくり見れば、時代の狭間を生き抜いてきたもうひとつの本の顔が見えてきますよ。

2〈著者検印〉

かつては「著者検印」という制度がありました。

著者検印とは、発行部数の確認のため、著者が著作本の奥付などに押印または押印した紙片を貼付する制度で、明治14(1881)年に文部省が教科書の偽版(海賊版)に対する対策として検印紙を貼ったのが最初だったといわれています。昭和34年(1059)、岩波書店が検印を廃止したことがきっかけとなり、現在ではほとんど行われていません。廃止間もない頃は、「著者との合意により検印廃止」と記されていましたが、今ではその記載さえみることはなくなりました。

古書をお持ちの方、ぜひ奥付を開いてみてください。本の製作が機械によって行われる中での唯一手作業だったのがこの検印の押印作業…。筆者がすべて自身で押されていたわけではないと思いますが、朱色を見ると、著者から直接手渡されたような気がして嬉しくなってしまうのは私だけではないでしょう。

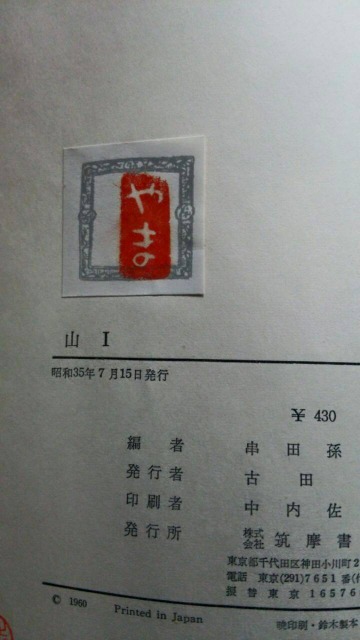

作家さんのなかには検印にこだわりを持っていた方が多かったとのことで、串田孫一さんもそのひとり。写真の「やま」と「BERU」が串田さんの検印ですが、ほとんどの方が氏名印を使われている中、なんとも味のある素敵な印です。串田さんは作品が出るたびに印を作られていたとのこと。奥付だけで「スペシャルな本!」ですね。